Greenwashing ist in der Umweltkommunikation weit verbreitet und geschieht oft unabsichtlich. Wer sich mit dem Thema auseinandersetzt, erkennt die Stolperfallen rasch und kommuniziert bewusst und glaubwürdig – zum Vorteil von Konsumierenden, Unternehmen und Umwelt.

Von Lara Läubli, Sprachwerk

Nachhaltigkeit ist in aller Munde – und das nicht ohne Grund. Ob auf Shampoo-Flaschen, Kleidungsstücken oder Lebensmitteln: Begriffe wie «ökologisch», «klimaschonend» oder «umweltfreundlich» prangen heute auf unzähligen Produkten. Unternehmen wissen, dass grünes Image gut ankommt. Doch genau hier liegt das Problem: Welche Aussagen entsprechen der Wirklichkeit und welche nicht? Wenn Kommunikation mehr verspricht, als die Realität hergibt, spricht man von Greenwashing.

Falsche Umweltversprechen enttarnen

Mit «Greenwashing» (engl. «grünwaschen») wird ein verantwortungsbewusstes, umweltfreundliches Verhalten vorgetäuscht. Dabei spielt es keine Rolle, ob dies absichtlich oder unabsichtlich erfolgt. Der Begriff wurde 1986 vom Umweltaktivisten Jay Westerveld geprägt. Er kritisierte damals Hotels, die Gäste aufforderten, ihre Handtücher seltener waschen zu lassen, um die Umwelt zu schonen. Westerveld erkannte jedoch schnell, dass diese Kampagne weniger mit Umweltschutz, sondern vielmehr mit Kosteneinsparungen zu tun hatte.

Doch woran lässt sich Greenwashing erkennen? Die folgenden Beispiele zeigen auf, wann gesunde Skepsis angebracht ist.

- Vage Aussagen: Begriffe wie «nachhaltig», «ökologisch», «umweltschonend», «emissionsfrei» oder «grün» klingen zwar positiv, sind aber oft nicht klar definiert. Ohne Erläuterung, was genau damit gemeint ist, bleibt die Information nutzlos.

- Fehlende Nachweise: Aussagen wie «Wir produzieren umweltschonend» oder «Unsere Produkte sind nachhaltig» sind nur glaubwürdig, wenn sie mit konkreten Daten, Massnahmen oder anerkannten Labels belegt werden. Ohne solche Belege handelt es sich um reine Behauptungen.

- Unverhältnismässige Kommunikation: In der Kommunikation wird ein ökologisch kaum relevanter Aspekt überbetont. Ein Beispiel: Ein Modeunternehmen wirbt damit, für jede nicht zurückgesandte Bestellung einen Baum zu pflanzen. Der grösste Umwelteinfluss liegt jedoch in der Produktion und nicht beim Transport. Solche Darstellungen zeichnen ein verzerrtes Bild.

- Irreführende Darstellungen: Ein Beispiel dazu ist die Angabe «holzfreies Papier», die sich auf manchen Verpackungen findet. Sie lässt vermuten, dass für die Herstellung kein Holz verwendet wurde. Tatsächlich bedeutet der Begriff jedoch nur, dass das Papier keinen Holzstoff (Lignin) enthält. Zellstoff aus Holz wurde dennoch eingesetzt.

- Irrelevante Aussagen: Werden gesetzlich vorgeschriebene Standards wie das Einhalten von Emissionsgrenzwerten als besondere Umweltleistung hervorgehoben, ist die Angabe nicht relevant. Auch dies ist eine Form von Greenwashing.

- Fehlende Vergleichbarkeit: Eigene Labels wie «eco-friendly», die nicht von unabhängigen Stellen geprüft werden, ermöglichen keinen objektiven Vergleich mit anderen Produkten. Auch firmeninterne Studien, die gezielt gewünschte Ergebnisse zeigen, sollten kritisch betrachtet werden.

- Falsche Informationen: Falsche Angaben gehören ebenfalls zu Greenwashing. Wird beispielsweise bei einer Zahnbürste behauptet, die Nylonborsten seien recycelbar, ist das schlicht falsch, denn in der Schweiz gibt es derzeit kein entsprechendes Sammelsystem.

Blick hinter die grüne Fassade: Folgen von Greenwashing

Die Beispiele zeigen: Greenwashing kann unterschiedliche Formen annehmen. Unterschiedlich sind auch die Folgen, denn sie betreffen nicht nur Konsumierende, sondern auch die Unternehmen und die Umwelt. Eine Studie der EU-Kommission zeigt: Über die Hälfte von 150 untersuchten Umweltaussagen war vage, irreführend oder unbegründet – 40 % konnten nicht durch nachvollziehbare Belege gestützt werden. Häufig blieb zudem unklar, ob sich Aussagen auf ein ganzes Produkt, einzelne Komponenten oder bestimmte Produktionsphasen beziehen. Für Konsumierende wird es dadurch immer schwieriger, glaubwürdige Umweltanstrengungen von Marketing-Floskeln zu unterscheiden.

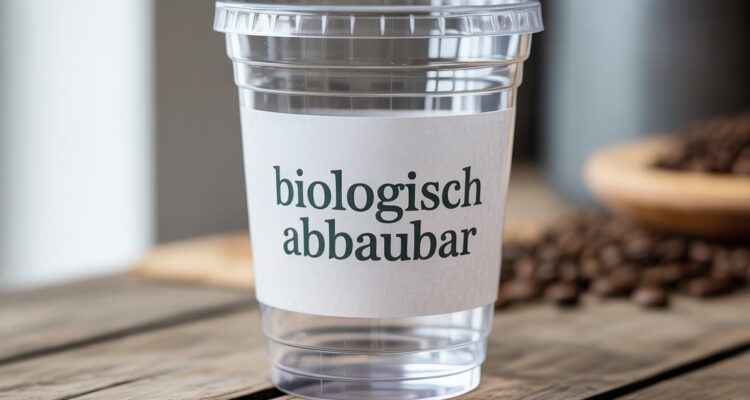

Doch nicht nur die Glaubwürdigkeit leidet – auch der Umweltschutz selbst. Ein Beispiel ist der Begriff «biologisch abbaubar», der oft suggeriert, ein Produkt zersetze sich schnell und sei unbedenklich. Laut dem Deutschen Institut für Normung (DIN) bedeutet er jedoch nur, dass Mikroorganismen und Sauerstoff den Stoff zu CO₂, Wasser und Biomasse umwandeln können – ohne Angabe, wie lange das dauert. In der Praxis kann dieser Abbau Jahrzehnte beanspruchen und erfordert oft spezielle Bedingungen wie hohe Temperaturen. Die Folge sind Fehlentsorgungen, etwa von sogenanntem Bioplastik in der Grüngutsammlung, das dort nur schwer abgebaut wird.

Auch Unternehmen, die ernsthafte Nachhaltigkeitsbemühungen verfolgen, sind betroffen. Während sie in Transparenz, Innovation und überprüfbare Standards investieren, können Mitbewerber mit oberflächlichen Aussagen und grünem Anstrich kurzfristige Vorteile erzielen. Langfristig dürften jedoch jene Unternehmen erfolgreicher sein, die glaubwürdig und konsequent handeln.

Beide Seiten in der Verantwortung

Es lohnt sich also für Unternehmen und Konsumierende, der Umweltkommunikation besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Kommt es trotzdem zu Unklarheiten oder Kritik, stehen sowohl Unternehmen als auch die Öffentlichkeit in der Verantwortung. Umweltverbände, Medien und Konsumierende können Hinweise auf mögliche Irreführung prüfen und bei Bedarf gezielt nachfragen. Eine direkte Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen kann dazu beitragen, Missverständnisse zu klären. Bleibt eine Reaktion aus, besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Meldeplattformen des Konsumentenschutzes oder des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) weiterzugeben. Diese Stellen prüfen Verdachtsfälle und leiten gegebenenfalls weitere Schritte ein.

Neue Gesetze gegen Greenwashing

In der Schweiz wird Greenwashing seit 2025 durch Anpassungen im CO₂-Gesetz und im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) strenger geahndet: Klimaaussagen müssen von nun an objektiv und überprüfbar sein. Auch die EU verschärft mit Initiativen wie der Green Claims Directive und der Empowering Consumers Directive die Anforderungen an Umweltaussagen.

Artikel herunterladen

Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus und der Artikel wird Ihnen umgehend per E-Mail zugeschickt.